每日經濟新聞 2019-04-23 18:49:58

在這個數字化、碎片化時代,紙質書是否已然落寞?我們是喜歡在Kindle等閱讀器上瀏覽電子書,還是傾向于在手機上滑動拇指,抑或貪戀于插上耳機“聽書”?

每經記者 劉洋 每經編輯 王麗娜

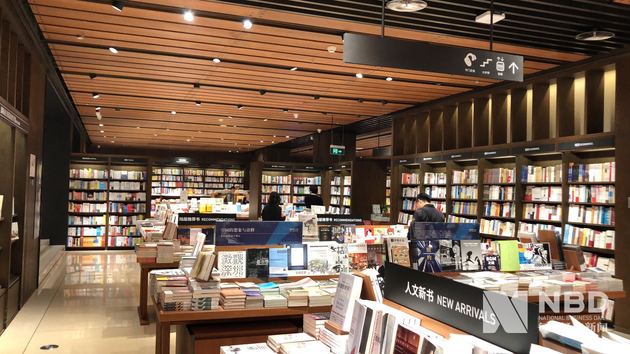

誠品書店深圳書店一角

圖片來源:每經記者 劉洋 攝

4月23日,又值世界讀書日。

除了電商平臺再次上演“價格戰”,朋友圈感慨“開卷有益”“正是一年讀書時”,我們也不得不面對一個“靈魂拷問”——我們,還讀書嗎?

在這個數字化、碎片化時代,紙質書是否已然落寞?我們是喜歡在Kindle等閱讀器上瀏覽電子書,還是傾向于在手機上滑動拇指,抑或貪戀于插上耳機“聽書”?

4月23日,亞馬遜中國發布的一份報告便顯示,閱讀電子書的受眾比例持續增長。不僅是書籍的媒介形式,閱讀場景、閱讀方式甚至是整個圖書零售市場也在悄然變化。

《每日經濟新聞》記者注意到,當當近日發布的一份報告顯示,在全民閱讀時代,中國圖書市場正逐步從粗放向精益轉變,技術和內容,則成為驅動中國圖書零售發展的重要助推因素。此外,在圖書零售存量市場,也出現不少新“玩法”。

“如果是長時段,我會看紙質書,如果在碎片化時間,我可能一邊處理事情,一邊在手機上進行碎片化閱讀。”談及閱讀習慣,李洋對《每日經濟新聞》記者如此表示。

李洋的閱讀方式,代表了多數閱讀者的狀態。《亞馬遜中國2019全民閱讀報告》(簡稱“亞馬遜報告”)顯示,97%的受訪者表示,深度閱讀(主要是讀書)和碎片化閱讀(刷微信、微博等)均會涉及,但以深度閱讀為主的受訪者占比達到38%,高于以碎片化閱讀為主的33%。

雖然目前看來,讀者仍以深度閱讀為主,但當“996”成為熱議話題,社會發展進程、個人生活節奏進一步提速,“深度閱讀”及“長時段閱讀”或成為一種“奢侈品”。有業內人士表示,尤其是隨著零工經濟的到來,碎片化閱讀的趨勢恐進一步蔓延。

零工經濟、數字化時代下,移動閱讀成為常態

圖片來源:每經記者 劉洋 攝

何謂零工經濟?

58同城CEO姚勁波曾公開表示,在“互聯網+”推動下,生活服務等領域發展迅猛,并呼喚新興工種。在此背景下,“靈活用工”漸漸成為眾多行業的新型用工模式,主要涉及服務、餐飲、新零售等,零工經濟由此迅速崛起。

換言之,外賣小哥、快遞小哥、網約車司機等均屬于零工經濟的代表。

不僅如此,即便是在深度閱讀中,以電子書為主的閱讀方式也呈持續增長趨勢。

亞馬遜報告便指出,隨著數字閱讀的持續普及,以閱讀電子書為主的受眾越來越多。23%的受訪者表示,過去一年主要閱讀電子書,這一比例相比2018年增加了4%。

京東與閱文聯合發布的閱讀報告也顯示,2018年更多年輕人進入了在線閱讀領域。閱文數據顯示,在線閱讀人群中67%來自于95后、00后,而在紙質書方面,京東大數據則顯示,80后和70后人群依舊占據主要位置。

在傳統圖書品類渠道電子化已完成七八成之后,內容電子化的確成為趨勢。

當當“掌門人”俞渝近日在接受《財新周刊》專訪時便表示,未來當當將發力聽書和電子書業務。值得一提的是,她似乎并不看好電子閱讀器的未來,并表示放棄當當嘗試的多看閱讀器。

在專訪中,她表示,“中國消費者的習慣和國外不同,不論男女,包都小,再多一個硬件很麻煩。”

從長遠看來,似乎電子書有一統天下的可能。但就目前而言,其仍無法滿足用戶的多元化需求。“很多專業書籍,在電子書商城,都沒有電子版。”王悅悅對記者表示。

京東的報告同樣佐證這一點——“在紙質書方面,實用化閱讀趨勢明顯”,2018年,法律、心理學、中小學教輔等偏向于“實用”的書籍銷量同比增長均超過50%。

值得一提的是,不同于此前電子書將消滅紙質書的斷論,多份業內報告顯示,目前在中國紙電一起讀的用戶占比越來越多,而非此消彼長的關系。諸多觀點顯示,重點圖書的紙質書和電子書同步發行正在成為行業優勢。

在閱讀方式、閱讀場景嬗變的背后,中國圖書零售市場也在悄然發生變化。

當當發布的《中國圖書零售市場發展歷程分析2019》報告指出,從1999年至2019年,中國圖書零售市場呈現高速增長態勢。

報告顯示,在上世紀末,圖書選題重復率高、書價攀升雙重因素導致了中國圖書零售市場供需失衡。從1999年到2006年,隨著相關政策文件出臺,出版物流通領域資本準入門檻得以放低,在外資及非國有資本進入圖書零售業的驅動下,中國圖書零售商品銷售金額逐年攀升。不過,在此期間,圖書市場步入銷售金額增長而圖書總印冊數下降的“怪圈”。

從2007年開始,中國圖書零售市場才逐漸打破供需失衡局面,尤其是中國加入舉辦“世界讀書日”活動的行列,開啟全民閱讀大潮帷幕。在此背景下,中國圖書總印數和銷售金額雙雙實現了正向增長。

數據顯示,2017年圖書零售商品銷售金額已達1111.85億元,相比1999年增長了413.72%;2018年中國圖書總印數達95億冊,相比1999年增長了29.80%。

在此過程中,讀者購買渠道亦因互聯網而發生變遷——消費者購書,大致經歷從傳統書店到圖書電商,從PC端到移動端的轉變,逐漸擺脫地域限制。

1999年,在中國互聯網尚在萌發期之時,李國慶與俞渝夫妻檔便推出當當,圖書電商的大幕由此掀起。從2006年起,圖書電商發展邁入成熟階段,形成出版社網上書店、實體書店網上書店、網上書店三種類型并存的形式。

在圖書零售總量持續增長的同時,存量市場也“冒”出不少新玩法,典型案例之一便是近年來諸多二手書平臺的興起。

《2019年新型消費趨勢洞察》報告顯示,2018年,一共13家“二手賽道”的公司獲得2輪及以上融資。其中,二手書項目“閱鄰”獲得3輪融資,而二手書平臺“多抓魚”則獲得騰訊的加持。就在近日,二手書平臺“漫游鯨”也宣布獲得由聯想之星領投的2000萬pre-A輪融資。

多抓魚 圖片來源:每經記者 劉洋 攝

其中,對標日本BOOKOFF的“多抓魚”尤其值得注意。“多抓魚”采用二手書交易“C2B2C”的新模式,解決了以往在C2C交易模式中二手書定價困難、圖書質量等“痛點”。“多抓魚”的相關標準化流程也被閑魚、轉轉等認可,并迅速跟進。也由此,大批新玩家發現了二手書交易平臺的商機。

愛回收CEO陳雪峰在接受《每日經濟新聞》記者采訪時曾指出,就宏觀層面來看,隨著消費水平提升,物質生活愈趨豐富,如何處理舊物成為問題。與此同時,隨著環境意識及“斷舍離”等觀念的影響,人們對二手物品的“出”與“入”接受程度更高。白澤資本高級投資經理王迎縈則對記者表示,電商行業當存量足夠大時,二手流轉就有了土壤空間。

在此基礎上,也有業內人士指出,在城市化背景下,人們的移動速度加快,且租房成為一線城市年輕人生活的常態,加之近二十年來,圖書零售總量的飛速增長,二手書閑置生態將迎來一輪大爆發。(李洋、王悅悅均為化名)

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP