每日經濟新聞 2019-05-17 13:59:38

“最美的建筑,應該是建筑在時間之上的,時間會給出一切答案。”

每經編輯|劉艷美

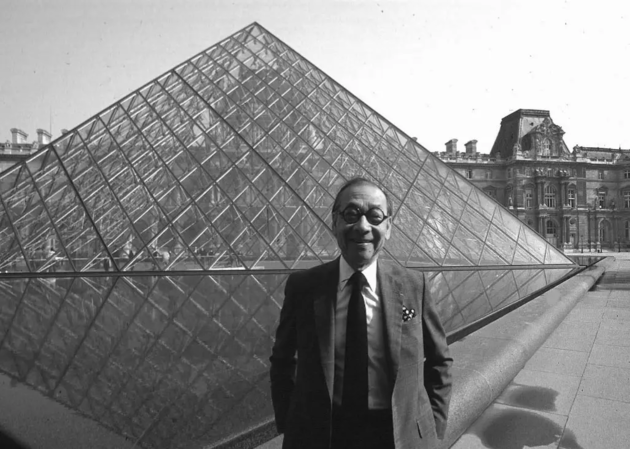

貝聿銘 圖片來源:視覺中國

2019年5月16日,華裔建筑大師貝聿銘去世,享年102歲。

貝聿銘1917年4月26日出生于中國廣州,祖籍蘇州,是蘇州望族之后。

1946年取得哈佛大學建筑碩士學位后,貝聿銘正式開始自己的建筑職業生涯。據粗略統計,他設計的大型建筑在百項以上,獲獎五十次以上。

他被視作“現代主義建筑最后的大師”,各種精彩絕倫的作品散布全球,中國、法國、美國、德國、日本、澳大利亞、新加坡、加拿大、盧森堡,甚至卡塔爾都曾留下他的足跡。其中最具代表性的作品包括,盧浮宮玻璃金字塔、肯尼迪圖書館、華盛頓國家藝術館東館、香港中國銀行大廈和蘇州博物館等。

貝聿銘曾在接受采訪時表示:“對我來說,中國印記從未完全消失。現在我在美國住了七八十年,仍然覺得自己是中國人。不是很怪嗎?我給了自己新的外表,但內心的一切早就存在了。”

肯尼迪圖書館 圖片來源:視覺中國

1963年10月,時任美國總統約翰·肯尼迪在母校哈佛大學內親自選定場地,用于建設總統圖書館。不料,一個月之后,肯尼迪遇刺身亡。

這一悲劇改變了整個計劃,肯尼迪圖書館項目也成為輿論高度關注的一個公共事件。

以肯尼迪遺孀杰奎琳·肯尼迪為首的委員會在全球范圍尋找建筑師。候選建筑師包括路易斯·康、密斯·凡德羅、阿爾瓦·阿爾托、弗蘭克·阿比尼、盧西奧·科斯塔,和五位當時還不太出名的來自世界各地的建筑師,其中就包括貝聿銘。

最終,杰奎琳·肯尼迪作出自己的選擇:“貝聿銘的唯美世界,無人可與之相比,我再三考慮后選擇了他。”

由于各種原因,肯尼迪圖書館建造歷時15年之久,于1979年最終在波士頓港口落成。

圖書館結構的主體是一個精妙絕倫的三棱豎體,它矗立在由幾何形體構成的大面積基座上。緊鄰三棱豎體是的玻璃和鋼結構立方體,通高的中空空間肅穆莊嚴,這種空間感喚起人們對肯尼迪的追思,建筑本身也成為一座紀念碑。

由于設計新穎、造型大膽,這座圖書館在美國建筑界引起轟動,被公認是美國建筑史上最佳杰作之一。它也讓貝聿銘聲名遠揚,躋身于世界級建筑大師行列。

不過,貝聿銘后來將這個項目稱為“最大的遺憾”。原來,貝聿銘初稿發布后,波士頓當地社區成員認為圖書館會破壞當地社區風格,也有人覺得它會引來大批游客,影響當地居民生活。最后,圖書館不得不被移址到一處垃圾填埋場,原本的設計也只能向新地理位置做出妥協。

盧浮宮玻璃金字塔 圖片來源:攝圖網

貝聿銘曾在接受記者采訪時說:“盧浮宮排在我整個職業生涯的首位。”

1983年,66歲的貝聿銘接到當時的法國總統弗朗索瓦·密特朗(Francois Mitterrand)邀請,成為大盧浮宮項目總建筑師。

他曾表示,“盧浮宮的設計案是一生中難得再有的挑戰”。從頭到尾,盧浮宮的設計共花了15年時間。其中,獲得法國主流認可就花了18個月。而在接下這個項目之前,貝聿銘還用了數月時間參觀解盧浮宮。

在貝聿銘的計劃中,玻璃金字塔結構打開了盧浮宮地下世界和建筑本身。站在金字塔底下,透過螺旋的階梯、鋼管玻璃結構仰望天空,能更好地體會盧浮宮原本的巴洛克風采。同時,作為博物館,觀眾需要一個主要的入口。

他的玻璃金字塔入口計劃很快引發爭議。當時的懷疑者普遍擔心,玻璃金字塔是否能夠與盧浮宮古典主義建筑相適應。每天,許多巴黎人都以佩戴上面寫有“為什么要造金字塔?”字樣的圓形小徽章表示他們的不滿。

但貝聿銘仍然堅持了下來。他說:“當時對于這個項目的批評聲,令我難以獨自承受。但那并不是說,我的堅持和要求會打折扣,我和我的建筑都像竹子,再大的風雨,也只是彎彎腰而已。”

隨著時間推移,當初的反對言論逐漸為公眾一致的贊譽所取代。盧浮宮博物館現任館長讓-呂克·馬蒂內認為,玻璃金字塔是盧浮宮重振雄風的轉折點。“全世界博物館中,只有盧浮宮的入口本身堪為藝術品。”

香港中銀大廈 圖片來源:黃名揚 攝

香港中銀大廈有個有趣的身份,它是著名的香港中環各座大廈“風水斗法”民間傳說的主角。

這棟72層的現代大樓,棱角分明,表面覆蓋著反射玻璃,光芒閃耀。其基底是52米高的立方體,此上坐落著四個三角形立柱構成的塔樓。立柱節節高升,在最高處只余一個三角柱,看起來像一把“尖刃”。由此延伸出一系列香港中環大廈互斗風水的都市傳說。

這些傳說的由來,與中銀大廈建設的時間節點關系密切。貝聿銘當時設計中銀大廈的時間正好是1982年底,那是中英開始談判香港回歸問題(1983年9月)的前一年。這棟外形獨特的大廈,在坊間傳說中被賦予了“民族獨立”的重任。

實際上,貝聿銘晚年澄清過中銀大廈“頂樓尖尖的棱角”的設計與風水無關。但在貝聿銘的理念中,這座建筑確實要“彰顯中國靈魂”。

他曾解讀,這棟大樓的設計理念源于竹子。中銀大廈從寬廣的地面拔地而起,最終以較為狹窄的頂部結構為結束,和竹子一樣。這棟大樓的支撐力源自它的外部結構,而竹子也是中空的,由外部的表層支撐,這棟大樓的建筑原理就是基于竹子的構造。

貝聿銘說:“中國古人有這么一句格言‘寧可食無肉,不可居無竹’。”在他眼里,竹子是一節一節生長的,竹節重疊,越長越高。雨后春筍象征生機、茁壯和銳意進取。這座在上世紀80年代建成,形如雨后春筍的建筑,寓意著中國傳統中再生和希望的象征。

蘇州博物館 圖片來源:攝圖網

盧浮宮擴建項目改變了貝聿銘晚年對建筑的認識。他不再專注于建筑形式,而是關注項目背后的文化,以及如何將文化融入建筑中。他尤其青睞博物館建筑,因為它是人類文明成果的總結。

2002年,85歲高齡的貝聿銘應邀回到蘇州。早在1990年就宣布退休的他,接手了他晚年“最大的挑戰”——蘇州博物館新館設計。他將自己晚年這一力作視作“最親愛的小女兒”。對他來說,建造的過程就是一條虔誠的歸鄉路。

貝氏家族在蘇州的歷史超過600年。貝聿銘小時候,也經常在當時貝家所有的園林獅子林游玩。對于蘇州博物館, 貝聿銘的認識是,“它是個文脈主義建筑”。

他為博物館選定了灰泥、石材或瓦片,而顏色則是灰白結合,這正是粉墻黛瓦的蘇州所常用的傳統色,建筑尺度與蘇州傳統民居也極為相似。在博物館頂棚和山墻上大量運用玻璃,不僅使展區更加明亮,也讓博物館顯得通透,當游客從不同角度看過去,就會體會到“移步換景”的蘇州園林趣味。

2006年10月6日,在蘇州博物館新館開館儀式上,貝老親自推開新館大門,他動情地說:“我73年前離開中國,但根在中國、在蘇州。這個博物館新館,就是我對家鄉的一點小小貢獻,有生之年還能有機會,為故鄉留下一個紀念,我倍感感恩榮幸。”

綜合央視、澎湃新聞、中國新聞網、界面等

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP