每日經濟新聞 2022-04-26 15:14:05

每經編輯 王月龍

近日,中國科學院因千萬訂購費停用知網一事引發輿論關注。18日,聯合國教科文組織官微也對此事件予以關注,并呼吁“開放科學”。一時間, 關于知網是否涉嫌壟斷在法律界和學界引起廣泛議論。

圖片來源:視覺中國 VCG111163210507

國家市場監督管理總局4月25日在回復長江日報記者網上留言時表示: 已關注到各方面反映的知網涉嫌壟斷問題,正在依法開展相關工作。

知網是否涉嫌行業壟斷?

國家市場監管總局回應

知網是否涉嫌行業壟斷?4個月來,市場監管總局已先后3次回復長江日報記者網上留言。

去年12月23日,市場監管總局在回復記者留言時表示: 相關經營者的行為是否違反《反壟斷法》,需要反壟斷執法機構研究、分析具體證據并通過相應的程序作出判定。

今年3月9日,市場監管總局在回復記者留言時表示:我國《反壟斷法》禁止具有市場支配地位的經營者實施濫用市場支配地位行為。對知網是否涉嫌行業壟斷,市場監管總局稱, “正在核實研究”。

4月25日,國家市場監督管理總局在回復長江日報記者網上留言時表示: 已關注到各方面反映的知網涉嫌壟斷問題,正在依法開展相關工作。

武漢大學競爭法與競爭政策研究中心主任、武漢大學法學院教授孫晉之前接受長江日報記者采訪中介紹,尋求《反壟斷法》的保護主要有執法和司法兩種途徑。他說:“第一,可以向市場監督管理部門即反壟斷法執法部門反映相關情況,要求反壟斷執法機關來對知網的涉嫌壟斷行為展開調查。如果認為自己的合法權益受到這種涉嫌壟斷行為的非法侵害,權利人也可以到法院起訴,但 從目前我國反壟斷的司法實踐來看,對原告很不利,主要是舉證門檻太高,取證太困難。 ”

上海交通大學特聘教授、國務院反壟斷委員會專家咨詢組成員王先林曾在接受采訪時表示,核實確認知網有較大的違法嫌疑才會正式立案,立案后的執法過程包括界定知網的相關市場、認定市場支配地位、確定是否構成濫用這3大步驟,時間一般會比較長。

“人臉識別第一案”當事人郭兵起訴知網:

濫用市場支配地位

4月20日,據紅星新聞從浙江理工大學法政學院特聘副教授郭兵處獲悉, 其于去年12月提交的關于“中國知網濫用市場支配地位”的起訴材料,已于今年3月21日被杭州市中級人民法院正式受理。

2019年,郭兵起訴杭州野生動物世界,被稱為國內“人臉識別第一案”。該案由于涉及人臉等個人生物識別信息采集和使用問題,入選“2021年度中國法治實施十大事件”。

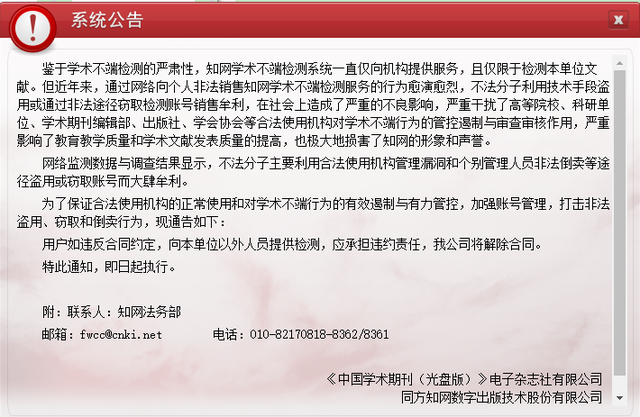

4月20日,郭兵向紅星新聞介紹,2021年10月,他在參加中國法學會檢察學研究會公益訴訟研討會期間,有一篇論文收到有關方面的短信通知, 稱其投稿論文已通過初評,需要提供論文的查重報告。

在付費查重后,出于職業的敏感性,從事法律工作的郭兵第一時間進行了相關條例的檢索。 在與一些專業、律師朋友討論后,大家一致認為,知網的行為涉嫌構成了濫用市場支配地位, “主要包括沒有正當理由,拒絕向個人用戶開放學術不端檢測系統服務、通過明顯不合理的合同條款限定單位人員使用學術不端檢測系統服務等。”

圖片來源:知網截圖

2021年12月,郭兵通過浙江移動微法院提交了《民事起訴狀》,主要訴訟請求為,“知網立即停止濫用市場支配地位的行為,包括向個人用戶開放學術不端文獻檢測系統服務”。郭兵提交了兩組證據,共10份。

截至2022年4月26日,從公開披露的相關信息沒有發現中國知網涉嫌壟斷的訴訟案件。這意味著, 本案或許將成為中國知網涉嫌濫用市場支配地位而引發的第一起反壟斷訴訟案件。

高收費、低稿酬、擅自收錄

人民網評論:頻惹眾怒,該重視

據人民網報道, 事實上,中國知網因為收費過高、不合理漲價問題深陷輿論風波,早已經不是一次兩次。 2016年1月武漢理工大學發布停用知網的通知,同年3月北京大學也曾貼出即將停用知網的通知。有媒體統計至少有6所高校發布公告暫停使用知網,原因均為費用漲幅過高。

全稱為“中國國家知識基礎設施工程”的知網,是目前我國最大的學術電子資源集成商,收錄了海量學術論文資源,為學術研究提供便利。知網成立不久就被列入“火炬計劃”,許多高校近乎無償長期為其貢獻大量學術資源。可以說, 是國家力量成就了知網、學術界支撐了知網,而知網卻以論文資源庫作為“武器”漫天要價,阻礙了知識分享。

另一方面,知網收支的不平衡也備受詬病。所收論文每被下載一次,知網都會收取不菲的費用,卻鮮少向作者支付稿費,最高只是100元現金以及400元面值的該網檢索閱讀卡,甚至作者在知網下載自己的論文還要付費。

知網屢受詬病,也不單是因為高收費問題。2021年底,89歲退休教授趙德馨起訴中國知網擅自收錄其160多篇文章全部勝訴,知網表示“將積極處理趙德馨教授作品繼續在知網平臺傳播的問題”。然而此時 距知網公開致歉已經過去4個多月,趙德馨教授被下架的100多篇論文在知網上仍然查不到。

圖片來源:人民網

對此,人民網評論稱,知網屢受消費方詬病,頻惹眾怒,甚至引發涉嫌行業壟斷的質疑,按理早該深刻反思自身行為的合理性。收取高額費用、連年漲價,表面上是經營方式問題,但 從深層次上看是相關企業缺乏對市場的尊重、對作者和用戶的尊重、對科學事業的尊重。

封面圖片來源:視覺中國 VCG111163210507

編輯|王月龍 杜波

校對| 孫志成

每日經濟新聞綜合自長江日報、紅星新聞、中國經營報、人民網、安徽日報等

封面圖片來源:攝圖網

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP