每日經濟新聞 2022-07-06 12:52:10

每經記者|張文瑜 賀娟娟 每經編輯|盧祥勇

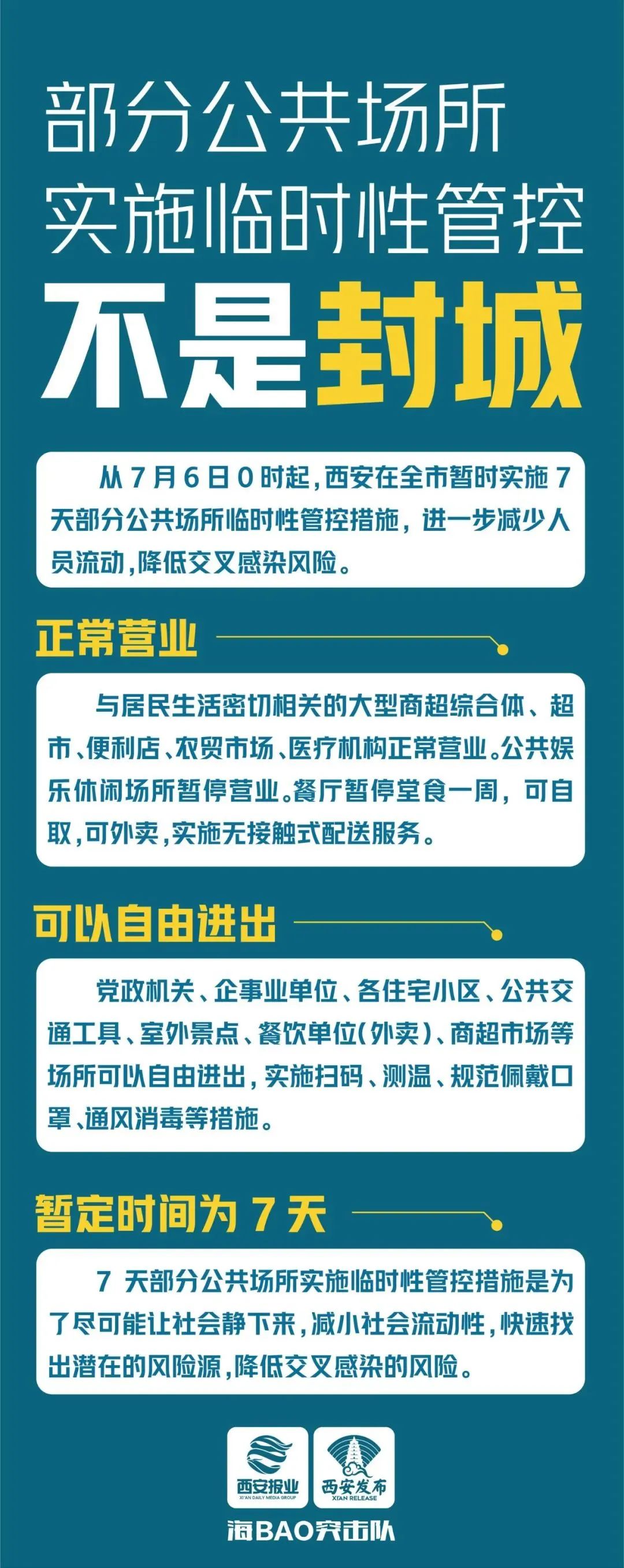

7月5日下午,西安市疫情防控新聞發布會宣布,為進一步減少人員流動,降低交叉感染風險,爭取早日實現病例清零。經專家研判,西安市疫情防控指揮部決定自7月6日零時起,西安實行7天臨時性管控措施。

今天(6日)凌晨,對西安許多小區居民來說,都是一個“不眠夜”。

據陜西廣播電視臺,在長安區郭杜街道某居民小區,通知居民零點開始全員核酸,早上六點結束,要求不漏一戶不落一人。零點剛過,居民已開始有序排隊進行核酸采樣。

圖片來源:陜視新聞

?“自覺去做核酸檢測”

據西安市疾控中心消息,本輪疫情目前發現的核酸陽性感染者絕大部分與陜西朝輝再生資源交易集散市場(大風尚再生藝術館)相關聯,基因測序結果顯示,陽性感染者此次感染的毒株均為Omicron變異株BA.5.2分支,本輪疫情的溯源工作目前仍在全力進行中。

此次疫情呈現明顯的聚集性。陽性感染者多數有共同工作、共同居住的接觸史,此外,病毒來自境外,但源頭尚不明確。

西安市疾控中心相關負責人表示,西安當前疫情形勢嚴峻復雜,不排除后續會出現新的傳播鏈條,引起社區續發傳播風險高。

據“西安發布”,此次針對部分公共場所實施臨時性管控并非“封城”。

這已經是西安今年以來第二次實施臨時性管控,比較直觀的是,相比此前對臨時性封控概念的模糊,以及大規模買菜囤糧的舉動,此次大家顯然“淡定”了不少。從微信朋友圈以及其它社交平臺來看,許多居民已經養成了適當囤菜的習慣,正常的生活狀態并未受到影響。

算上今天(6日)早上做的核酸檢測,西安未央區已經連續4天進行核酸檢測,“雖然剛開始的兩天小區并沒有通知必須做核酸,但看到樓下有核酸檢測點,還是非常自覺的去檢測,以免出行、工作受到影響。”受訪者告訴記者。

圖片來源:每經記者 賀娟娟 攝

整體來看,低風險地區并未受到太大的影響,包括昨天通知臨時管控的措施后,未央區鳳城十路街邊的燒烤攤、餐館依然有顧客在消費,生鮮店和超市雖然有居民在采購,但從數量和其采購的物資狀態來看,囤菜的規模并不大。

另一受訪者向記者表示,感覺一切都正常,核酸也很方便,樓下就是核酸點,都不用出小區,吃飯點外賣就行。

記者了解到,曲江新區有部分區域升級為高風險,6日凌晨,曲江新區開始進行全員核酸檢測,部分小區在核酸檢測后實行封閉管理,對每戶加裝門磁和封條,并收集每戶的人員信息,針對孕婦、獨居老人、行動不便人員等特殊群體進行備注,外賣、快遞等采購物品分為兩個時間段進行集中配送。

“我們公司就在曲江那邊,今天(6日)早上已經通知居家辦公了。”受訪者告訴記者。

“正常生活基本沒受影響”

西安本輪疫情首例本土確診病例出現在長安區,隨后長安區韋曲街道簡王井村陜西朝輝再生資源交易集散市場(大風尚再生藝術館)被劃為高風險區,隨著進一步核酸檢測,長安區韋曲街道簡王井村的其他區域、大兆街道三益村、大兆街道東伍村、韋曲街道大府井村等區域陸續被劃分中風險區。

家住長安區的全先生告訴記者,剛看到西安實行7天臨時性管控措施消息后有點意外,“主要是感覺就目前形勢來說,一是感染人數暫時不是很多,二是這次疫情西安的防疫措施比較及時和到位。總之不會像之前遇到疫情那么恐慌,只要好好配合政府工作做好防疫,不會有什么問題。”

全先生表示,目前工作、生活均沒有明顯變化,依然是早起自覺在小區做核酸,然后去往單位檢查綠碼、測溫后正常上班。“這次也沒有囤菜,覺得疫情會很快過去,”他笑言。

記者觀察到,盡管長安區已有多個片區被劃分中高風險區,但在此生活或者工作的市民普遍比較淡定,商超、餐飲店、便利店等均正常營業,未受明顯影響,只是昨晚個別超市買菜的人較平時稍多。

“沒有慌亂,大家都有序排隊采購、結賬,而且也不是之前那種恐慌性購物,只是覺得稍微多買點,以備萬一。”同樣住在長安區的王先生告訴記者。

去年,雁塔區長延堡街道區域曾被封控較長時間,有部分市民表示有點擔心再次被封控,造成生活不便。記者采訪了解到,該區域大部分市民生活依舊井然有序,便利店和早餐店等都是正常營業的狀態,只是餐飲店不能堂食,店員均戴口罩,引導購物人員注意掃碼、測溫。

?“我住的小區秩序也比較好,查得比較嚴,外賣送不進去,但是正常生活基本沒受影響。”受訪市民向記者表示。

?

整體來看,無論是臨時性管控或是凌晨排長隊做核酸,均是以最小代價盡快實現“動態清零”,暫時的“靜”是為了更快的“動”,唯有齊心協力才能戰勝艱難險阻。

記者|張文瑜 賀娟娟

編輯|盧祥勇 杜恒峰

校對|孫志成

|每日經濟新聞 ?nbdnews??原創文章|

未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP