每日經濟新聞 2022-07-08 15:57:07

每經記者|程曉玲 每經編輯|楊歡 盧祥勇

“科技自立自強是國家強盛之基、安全之要。”誰能在新一輪科技創新布局中抓住機遇、搶占先機,誰就能贏得主動、贏得未來。

湖北官方近日透露,經報國務院審核同意,科技部、發改委聯合批復《武漢具有全國影響力的科技創新中心建設總體規劃》。這意味著,武漢正式成為繼北京、上海、粵港澳和成渝之后,全國第五個科技創新中心。

與此同時,醞釀已久的“科大硅谷”建設方案也于近日正式公布。中部唯一獲批綜合性國家科學中心的合肥,還高調喊出“爭創國家科技創新中心”“成為具有全球影響力的國際科技創新中心”等目標。

中部科創之爭不止于此。根據各地“十四五”相關規劃,長沙、鄭州、南昌均明確提出爭創國家或區域科技創新中心的目標;太原雖未提出“科創中心”,但也明確“努力建設區域性創新高地”。

“暗自較勁”的6個省會城市,將如何重塑中部科創競爭格局?

填補中部“缺位”

圖片來源:攝圖網_501382724

近年來,我國綜合創新能力大幅躍升,國家創新指數全球排名從2012年的第34位上升至2021年的第12位,展示出強勁的創新潛力。

如何進一步強化國家戰略科技力量?有觀點指出,可以通過優化布局與區域發展戰略結合,推動形成更多全球創新高地。

去年3月,國家“十四五”規劃綱要公布,在空間布局部分提出,支持北京、上海、粵港澳大灣區形成國際科技創新中心,建設北京懷柔、上海張江、大灣區、安徽合肥綜合性國家科學中心。

時隔7個月《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》正式印發,從“頂層設計”角度明確提出成渝地區雙城經濟圈建設戰略定位,其中包括建設成為具有全國影響力的科技創新中心。

至此“四個中心”于東西南北各據一極,唯獨中部成為“空白地帶”。

不過并非沒有希望,從國家“十四五”規劃綱要中提出“支持有條件的地方建設區域科技創新中心”,到今年政府工作報告明確“支持各地加大科技投入,開展各具特色的區域創新”……政策信號不斷釋放。

據不完全統計,南京、杭州、成渝、濟南、青島、西安、沈陽、蘭州等地均在“十四五”規劃中提出創建綜合性國家科學中心或科技創新中心。

就在各地入局爭相創建時,第五個科創中心迎來官宣。

6月25日,加快推進武漢具有全國影響力的科技創新中心建設暨湖北省科技創新大會在武漢舉行。科技部副部長邵新宇在會上表示,

“支持武漢建設具有全國影響力的科技創新中心,是繼北京、上海、粵港澳國際科創中心和成渝區域科創中心之后,又一個區域重大戰略布局”,并傳達了國家布局建設武漢具有全國影響力的科技創新中心有關意見。

這也意味著,全國五大科創中心有3個落子長江經濟帶。城市化與區域創新極發展研究中心秘書長姚樹潔在接受媒體采訪時表示,

國家把武漢定格為國家級科技創新中心,一方面是中部崛起的需要;另一方面是發揮武漢科技創新的優勢,為我國構建一個科技創新的“鉆石型”(京津冀、長三角、粵港澳、成渝、武漢)空間地理布局創造條件。

“門面”之爭再起

圖片來源:攝圖網_501585622

在武漢獲批建設具有全國影響力的科技創新中心之前,中部科創的“絕對門面”是合肥。早在2017年,合肥就已獲批建設全國第二個綜合性國家科學中心。

根據今年3月發布的《合肥市“十四五”科技創新發展規劃》,“十四五”期間,合肥不僅將繼續推動綜合性國家科學中心建設,還將爭創國家科技創新中心。

科創中心和科學中心兩者之間,究竟有何區別?武漢國民企業與市場經濟研究院分析,

科學中心是基礎科研的研究和突破,科創中心更加強調科學技術的應用和成功轉化。武漢與合肥相比,在基礎科學研究領域要差一些,但在產業發展,特別是高新產業發展上面具備更強的競爭力。

日前,安徽“科大硅谷”建設方案公布,目的就是要聚焦創新成果轉化、創新企業孵化、創新生態優化,以中國科學技術大學等高校院所全球校友為紐帶,打造科技創新策源地、新興產業聚集地示范工程。

事實上,武漢也曾多次提出申建綜合性國家科學中心,只不過與綜合性國家科學中心的批建最終失之交臂。

在2018年,國家發改委對十三屆全國人大一次會議第4095號建議的答復中指出:“從武漢市擁有的設施數量和學科相關性上看,尚未在一個相對集中的區域形成設施集群效應,與組建綜合性國家科學中心的要求還存在一定差距。下一步,建議武漢市著眼于培育綜合性國家科學中心,對標國家重大科技基礎設施地域集聚、學科關聯的特征,推動重大科技基礎設施形成集群效應。”

被譽為“國之重器”的大科學裝置(重大科技基礎設施),是區域科研實力的重要標志。從各地公開信息來看:

目前合肥已經建成全超導托卡馬克(EAST)、同步輻射、穩態強磁場三個國家大科學裝置,第4個大科學裝置于今年3月正式交付啟用;已有、在建和預研大科學裝置達10余個;

武漢已建和在建的國家重大科技基礎設施有2項。為補齊短板,“十四五”時期,武漢將力爭實現建成運營3個、在建2個的目標。

根據湖北省科技創新“十四五”規劃,除了目前已獲批的武漢科技創新中心,也明確提出“全力爭創湖北東湖綜合性國家科學中心”。

“組團”沖擊目標

圖片來源:攝圖網_500082883

眼下,國際性、國家級、區域性的科技創新中心,以及各類創新平臺,正在逐步拼湊出全國創新體系版圖。

從各地“十四五”相關規劃看,中部6個省會城市中,除太原外,長沙、鄭州、南昌也都明確提出爭創國家(區域)科技創新中心的目標。

其中:早在2017年就曾印發《關于建設國家科技創新中心的意見》的長沙,于2021年12月宣布正式啟動建設國家科技創新中心,提出到2035年,戰略科技力量實力進入國家第一方陣;

今年2月,鄭州市委書記安偉在鄭東新區主持召開座談會時表示,鄭州將全力打造國家區域科技創新中心,努力在“成高原起高峰”中當好排頭兵,積極在國家創新高地建設中當好領頭羊;

今年6月,江西省委、省政府印發的《關于深入實施強省會戰略推動南昌高質量跨越式發展的若干政策措施》明確提出,“支持南昌打造重要區域科技創新中心”;

太原雖然沒有提出創建科創中心的目標,但也明確將“努力建設區域性創新高地”。

從舉措上看,今年3月,河南省首個重大科技基礎設施“中原之光”在鄭州開工,根據規劃,“十四五”期間河南將創建7個重大科技基礎設施;長沙和太原則均提出,在“十四五”期間力爭國家大科學裝置、國家實驗室實現“零”的突破。

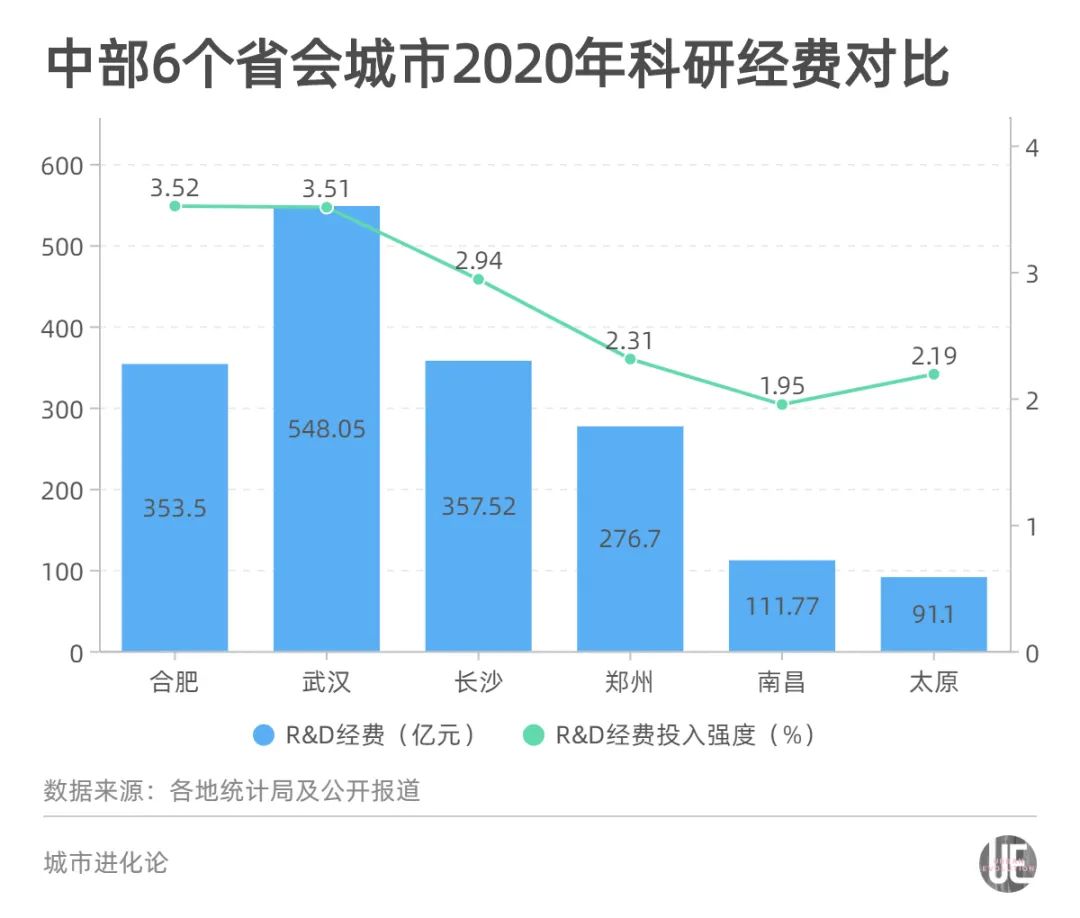

R&D經費是科技統計的核心指標,集中反映了科技投入的總體規模和發展水平,也是衡量地區競爭力的重要依據。以此來對比,中部6座省會城市科創實力:

2020年,合肥R&D經費投入強度達3.52%,居中部6個省會城市第一;武漢以548.05億元的R&D經費居6城之首,投入強度3.51%、以0.01個百分點的差距僅次于合肥;

長沙R&D經費357.52億元,投入強度2.94%、排名第三。鄭州、南昌、太原R&D經費投入強度分別為2.31%、1.95%、2.19%,均未達到當年全國水平(2.4%)。

由于各省份資源能力、地理條件和政策導向等方面的差異,我國區域創新能力發展不平衡問題突出。

去年發布的《中共中央國務院關于新時代推動中部地區高質量發展的意見》中曾明確提出,中部地區要主動融入新一輪科技和產業革命,提高關鍵領域自主創新能力,以科技創新引領產業發展,將長板進一步拉長,不斷縮小與東部地區尖端技術差距。

面對中國高質量發展的關鍵時期,中部城市迎來前所未有的發展機遇。六省逐鹿中原,誰在科技創新中走在前列,誰就擁有制勝話語權。

記者|程曉玲

編輯|楊歡?盧祥勇 杜恒峰

校對|王月龍

|每日經濟新聞 ?nbdnews??原創文章|

未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP