四川日報報業集團 2024-07-01 12:21:39

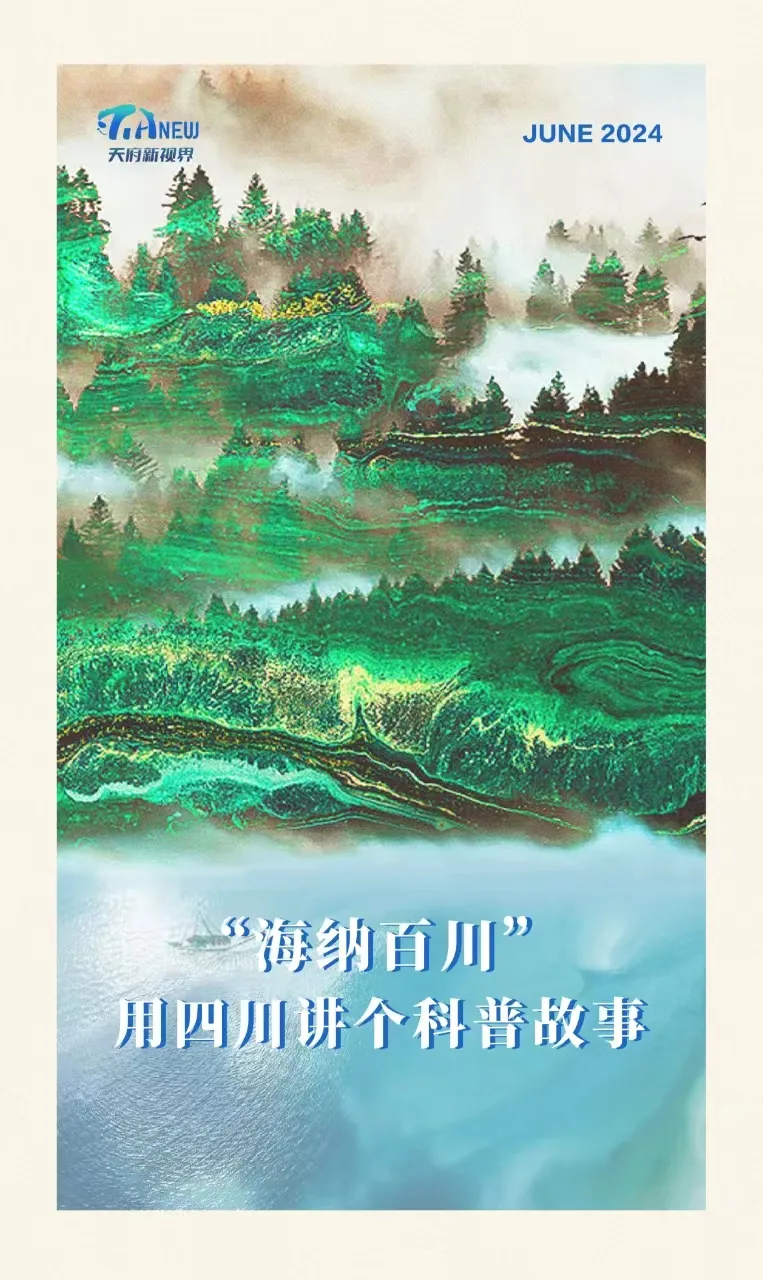

6月29日是全國科普行動日,那我們就用四川講個科普故事吧。

展開立體地圖,望著四川那凹下去的一大塊時,不少人會有一種疑惑:這也太像一個“盆”了吧!

四川盆地確實有過一段身為廣闊水域的過往,那時的它,是個名副其實的巨大盆盎。

時間的河流悠悠向前,“盆”里的水早已退去,但它留下了豐富的水資源和肥沃的土壤。作為“千河之省”,四川的水資源之豐富,在自然布局中早已顯露無遺。境內河流密布,近1400條大小河流,同眾多的湖泊和濕地一起,構成了一個龐大的水系網絡,成就聞名遐邇的“天府之國”。

四川盆地曾是水的王國,這在眾多古籍中均有記載。

如果你留意過三星堆遺址和金沙遺址所在區域的海拔,就會發現,它們都在四五百米左右。專家分析,根據人類逐水而居的習性,很有可能是因為在那些區域分布著眾多的河流、湖泊。

《本蜀論》和《水經注》中曾有記載:“時巫山峽而蜀水不流,帝使令鑿巫峽通水,蜀得陸處。”

三峽對于四川盆地而言,好比瓶口之于整個水瓶,在過去幾十萬年間,三峽至少發生過上百次壅江,堵住滾滾東去的長江水。地質學家還曾在巴東江段海拔310米的地方找到了東漢時水淹的痕跡。當時崩山壅水之高,已經將重慶淹沒在100多米深的水下。

船行三峽的崇山峻嶺中 攝影/王正坤

后來經過人工對巫峽、西陵峽的一再開鑿,瞿塘峽夔門以上的長江水位才開始下降,天府之國逐漸顯現。這在神話大禹治水中,就深有體現。

《淮南子·修務》說,禹先是“決巫山,令江水得東過”,即鑿開了堵塞江水的巫山,使長江之水能夠順暢東流。然后,他又鑿開瞿塘峽“以通江”,開西陵峽內的“斷江峽口”,終于使長江順利通過三峽,向東流注大海,解除了水患對長江中下游的威脅。

一些學者認為,古代四川盆地為一個內陸大澤是明確無誤的,《易經》里的八卦兌澤(方位西),指的就是西方四川盆地的這個大澤。

歷史再往前推,四川盆地可能不只是有水。

早在戰國末年,李冰就在成都平原開鑿鹽井,汲鹵煎鹽。到了清代,四川鹽業形成了五大產區,尤其是富榮鹽區,以其井深鹵濃、天然氣豐的優勢成為“鹽都”。四川還曾經幾度擔當起“拯救天下”的重任,是名副其實的“天下鹽,天下糧”。

令人疑惑的是,大多數的產鹽地都在海邊,而四川并非海濱之地,為何能擁有如此豐富的鹽礦?

深埋在地層下的古生物化石,或許能為我們揭開謎團的冰山一角。1984年,爐霍縣在修建卡薩湖水電站時,意外發現了四川甘孜州迄今為止規模最大的石棺墓葬群,石棺墓達275座之多。令人費解的是,這些墓葬群中并未發現貨幣,卻出土了數量眾多的海螺、海貝和珊瑚等文物。

爐霍縣卡薩湖 圖據甘孜旅游微信公眾號

在江油市北部山區的楓順鄉吉安村,一處懸崖峭壁不僅展現了遠古水紋的痕跡,還發現了各式各樣的珊瑚、弓石燕、梟頭燕等距今四五億年前的海洋動物化石。而在綿陽安州雎水鎮的煙堆包一帶,則隱藏著一種被稱為“魚蛋子石”的海綿生物礁,其中包含了大小各異的貝殼、魚椎骨化石和蜷曲的海蛇化石。

這些豐富的古生物化石指向了一種可能:很久以前,這個“盆”是一片汪洋大海。

據地質學家考證,在數億年前,四川盆地確實曾兩次被海水淹沒。廣闊的海洋,孕育過奇蝦、三葉蟲、直角石等古生物,是無脊椎動物的樂園。

直到距今1.9億年的三疊紀末,強烈的地殼運動將這片海域緩緩抬升,海洋退卻,湖盆形成,史稱“蜀湖”,它是今天四川盆地的原型,但要比四川盆地現在的范圍大得多。約7000萬年前,地殼又一次劇變,山巒聳立,盆地輪廓漸顯,蜀湖縮小到2萬平方公里。大約兩三百萬年前,再次的地殼運動成就了三峽的雄奇,四川盆地也由封閉的內流區域轉變為開放的外流之地。

而這正好可以回答前文疑惑:為什么四川不在海邊卻能產鹽?因為這里不只是“湖”,還曾是“海”。如今,站在廣袤的四川盆地上,閉上眼,仿佛還能聽到遠古海洋的潮汐聲。

如今的四川盆地雖早已褪去一身碧藍,卻在“海”的饋贈下,成為物阜民豐的天府之國。

在海水反復進退中,四川盆地積累了大量的礦產資源,種類之繁多,幾乎涵蓋了所有重要的礦產類別。首先就是歷史上赫赫有名的鹽礦,以南充為中心地帶的川中海相大鹽盆,已探明的鹽礦資源控制儲量為1700億噸,預測儲量達1.7萬億噸,且為優質鹽巖。此外,盆地內的天然氣儲量也相當豐富,總資源量約40萬億立方米,居我國各含油氣盆地第一,是我國天然氣勘探開發最具潛力的盆地。

除了鹽礦和天然氣,還有川南的煤、硫、磷等非金屬礦產,川西北的稀貴金屬(鋰、鈹、金、銀)和能源礦產(鈾、泥炭)等。豐富的礦產資源使四川成為全國著名的冶金基地、化工基地以及尖端技術產品原料供應基地。

其實在遙遠的古代,四川人民就已經學會利用這些“海的饋贈”來謀生。他們以鹽井為源、竹管為脈,巧借天然氣之火,熬制出了川鹽。諸般技法,可以說是將鹽和天然氣這兩大資源利用到了極致。也因為鹽,形成了以水運為主的鹽運古道,以及因鹽而興的城鎮。

時至今日,四川人民的智慧不僅體現在礦產資源的開采利用上,更加體現在讓眾多的海洋生物在四川盆地煥發新生。

在樂山市中區棉竹鎮和甘孜州康定市,技術人員調配出“人造海水”,模擬真實海水環境,給南美白對蝦創造舒適的生存空間;在宜賓市江安縣,藏著全國內陸最大的鰻魚生產基地,每年產出超過1200噸鰻魚,出口到日本、韓國、俄羅斯等國。這些年你在四川各大美食店鋪吃到的鰻魚,不要懷疑,它大概率就是來自江安。

近年來,就連魚子醬這種極具“高端”屬性的食材也在四川落戶。鱘魚、鮭鱒魚等洄游性生物,正在成為四川的代表性養殖產業之一。據統計,四川鮭鱒魚類以虹鱒為代表,年產量達1000噸左右,排名全國第五位,養殖鱘魚的主要產品——魚子醬,產量更是占到了全球總產量的12%。讓各省人民見識到四川不只有“豆瓣醬”,還有“魚子醬”。

雅安市天全縣水產現代農業園區養殖的鱘魚 圖據天全縣農業農村局

一身“反骨”的四川人民,主打的就是一個——沒有環境就創造環境,成功讓眾多海洋生物在四川盆地“安營扎寨”。

四川,這片曾經的“內陸海洋”,如今正以別樣的方式詮釋著“海納百川”。在這片物阜民豐的土地上,四川人的創造精神讓海洋的饋贈在盆地內落地生根,書寫著“海洋經濟”新篇章。

本期話題

你去過四川的什么山川湖海,評論區聊一聊~

撰文/ 馬曉玉 車家竹

學術支持/ 中國地質調查局成都地質調查中心高級工程師 梁生賢 編輯/萬秋霞 郭書瓊 責編/謝夢 審核/姜明

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP